Había más de cien personas reunidas en una sala con sillas metálicas pero acolchonadas, buenas para resistir un día completo de espera.

Nos habían citado como potenciales jurados a la Corte de Justicia de Detroit, en el centro mismo de la ciudad. Antes ya nos habían obligado a vaciar nuestras carteras y forzados a pasar por un detector de metales. Un cartel adosado a un muro anunciaba que no se puede entrar con celulares o aparatos electrónicos. Una vez dentro, vemos gentes de todos los colores y razas dispuestos a leer y a conversar de su familia y amigos mientras esperábamos; estamos resignados a pasar un día entero trabajando en este servicio público al que hemos sido convocados por correo.

Algunos esperan felices a que los elijan finalmente como jurado. Otros, lo único que desean es que los dispensen pronto para poder partir al trabajo o a sus casas. Después de pasar por la seguridad y presentar los papeles, nos pegan una estampa roja en el pecho que lee claramente: “Jurado”. Pronto nos indican donde están ubicados los baños y una sala pequeña donde podemos comprar algo para comer, tomar café y aminorar la espera.

A la media hora llegan instrucciones para los que tiene sus autos mal estacionados, o en parquímetros con monedas, para que los muevan a un estacionamiento más seguro y pagado; anuncian que el proceso al que hemos sido convocados puede tomar el día entero. El ticket que les dará la policía, nos amenazan, es imperdonable y les costará como 45 dólares, y hasta les pueden extirpar el auto con una grúa rápida y mortífera.

Como no se aceptan celulares, estoy sin correo electrónico y casi desconectado del mundo. Solo me acompaño de dos libros y unas pocas páginas en blanco donde escribo esta breve nota como entretención. Sobre todo me interesa leer un libro de Eduardo Halfón, que me compré hace poco.

Ya han comenzado a llamar a los potenciales jurados, en grupos de a veinte, para distribuirlos en los distintos casos que están agendados para el día de hoy. Los grupos son grandes ya que muchos son descartados y los mandan de regreso a casa. Finalmente escuché mi nombre que pronunciaron bastante bien pese a las ruidosas “eres” que tiene el apellido Fierro. Subimos al octavo piso, donde está la sala 803 donde nos han citado. Antes de subir reconocí a un amigo, Richard, que vive cerca nuestro y a quien también habían llamado para que se presentara. No es la primera vez, me dice. Años atrás participé como jurado en un juicio relacionado con un asesinato. No le alcancé a preguntar cuál había sido el veredicto porque ya nos llamaban, pero alcanzamos a intercambiar algunas palabras sobre sus casas. Richard vive comprándose casas y cambiándose a otras casas nuevas. A veces hasta se le incendian, pero la arregla y se muda a otra como cualquier conejo acostumbrado a esa vida de conejo.

Nos despedimos y cruzo los dedos para que el mío sea un caso simple, algo donde con solo llegar a la sala el conflicto ya se haya resuelto. Llegamos al octavo piso y comienza la otra espera. Nos anuncian que el Juez se llama Craig Smith. Se escucha el abrir y cerrar de puertas. Vemos pasar abogados serios, cargados de pesados maletines negros. A veces notamos a un policía y más papeles que entran y salen.

Ya son como las 10 de la mañana y todavía esperamos a que nos inviten a pasar. Vemos entrar policías y más abogados y aumenta el movimiento y el ajetreo. Ellos si pueden usar celulares. A lo mejor están negociando, no lo sé, pero se demoran. Para matar el tiempo sigo leyendo a Eduardo Halfón, un escritor joven y guatemalteco. Me gusta como mezcla su propia vida con la ficción, es algo entre memoria y novela, un hibrido bien interesante. Me atrae su lenguaje poco rebuscado y sencillo. Si este es un crimen, me pregunto –no la novela, sino el juicio- creo que se resolverá bien pronto. Entra más gente a la sala, a lo mejor son los tipos enfrascados en la disputa; imposible saber nada.

Son las 10:10 de la mañana y todavía ocurre poco, pero los potenciales jurados al menos ya esperamos a la entrada de la sala donde se llevará a cabo el juicio. Son muchos los que ya conversan en voz alta, salpicando de ruidos y carcajadas nuestra espera. Una señora no deja de celebrar una broma que una amiga reciente le cuenta, y saca un pañuelo para secarse las lágrimas que le brotan del gozo, de la carcajada estridente, pero igual nadie nos llama. Se sigue riendo porque parece que se vuelven a recontar la misma historia pero de otra manera, con una pequeña variación que nuevamente las hace estallar, y las obliga a sacarse los anteojos y pañuelos para secarse los ojos.

Luego, como en el mar, después de varios minutos llega otro silencio que se interrumpe brevemente por el recuerdo del chiste y las risas que florecen como gorgoritos, como una ola a la orilla de ese mar. Qué envidia más grande, que ganas de volver a reírme de esa manera, sacándome unos anteojos que no tengo, para entonces secarme las lágrimas (lágrimas que a lo mejor tengo). No se sientan y permanecen paradas a la entrada de la sala. Ahora se ríen de una señora que entró enojada por algo. Ya no es un chiste o una broma, es una señora de chomba rozada que entra como un trompo, casi de portazo, a la sala vecina. Escucho que mi vecina ya había sido jurado antes, y le dice a otra vecina que ella siempre aconseja a sus nietos que “cuesta un segundo meterse en problemas y después una vida entera para salir de ellos”. Las tres vecinas apoyadas en la puerta todavía se ríen y no escuchan nada.

Finalmente nos llaman y entramos a la sala 803. A la izquierda vemos a un tipo de raza negra con facha de verdulero sentado junto a su abogado, un joven de anteojos de marcos negros, que pronto ejercerá de fiscal acusador. Todavía no nos cuentan los detalles, pero el juez lee los cargos donde se menciona que hubo uso de armas de fuego en contra del policía de raza negra –que tenemos enfrente, ese con facha de verdulero- y con intento de asesinato. En esta Corte las apariencias cobran toda su importancia.

El policía tiene que presentarse como un tipo bonachón, mientras el acusado tiene que presentarse como un niño que recién viene saliendo de una clase de música o de un coro. Al otro lado, a la derecha, vemos a la defensa, al que están acusando, un adolescente flaco, de raza blanca, rubio, bien asustado, vestido de corbata y camisa clara. Y es cierto, parece un recién salido de una clase de piano. Su abogado lo acompaña, es un tipo ya más viejo y sazonado. Más atrás vemos a los padres del acusado que no necesitan aparentar nada, se notan desvastados, tristes y mal vestidos, y desparramados sobre la banqueta de madera dura, perdidos entre toda esta ceremonia nueva que a lo mejor recién comienzan a conocer.

Lo primero que hay que entender en un juicio como este es la importancia que tiene la composición del jurado. Las dos partes involucradas desean vender la propia versión de los hechos, sea la defensa o la parte acusadora, de manera que lo ideal es tener a un grupo, a un jurado, compuesto de personas fáciles de influenciar, un grupo emocionalmente maleable y proclive a tragarse con facilidad las primeras impresiones, los gestos, las “dudas” y la actuación de los distintos personajes en escena.

A los abogados les interesa tener las manos libres para presentar e incluso actuar su propio caso. Por eso el juez comienza a hacer las primeras consultas para que las respectivas partes –los dos abogados, el acusador y la defensa- comiencen a hacerse una idea de “quien es quien” en ese potencial jurado que todavía no ha sido escogido al azar.

Más adelante, pero antes de empezar el juicio, los abogados podrán sin problema y sin darle explicación a nadie, pedirle al juez que reemplace a cualquiera de nosotros por otro miembro del grupo que todavía está en la sala y que no ha sido escogido. Incluso después de seleccionar a las doce personas, el juez le seguirá dando oportunidad a los miembros de ese jurado a que hablen y se expresen libremente.

Al grupo de más de veinte personas, el juez nos interroga y nos invita a expresarnos al preguntar si tenemos algún problema para actuar como jurado. Pero antes nos hace jurar que diremos la verdad y nada más que la verdad. Es ahí cuando uno se levanta con cara de despistado y le dice al juez que él tiene problemas graves, no entiende el inglés y apenas lo habla. El juez no le hace ningún test, simplemente le dice que se retire, que está bien, que se vaya. Una señora sentada detrás de mí, dice que no puede ser jurado porque el próximo jueves tiene hora al médico por un hijo diagnosticado con cáncer. El juez casi se molesta, y no la invita a salir y le pide que se siente. Otra señora le dice que apenas escucha, que no puede oír. El juez le hace una pregunta y ella le contesta, ¿qué?…. no le escucho señor juez, que no escucha nada, le dice. El juez le pide que se retire, está dispensada, que se vaya. Otra se levanta y le dice que es maníaca depresiva, y que todavía no le han podido recetar los medicamentos, que no sabe qué tomar. El juez la invita a salir. Otra señora le dice que no puede faltar al trabajo. Esta vez el juez se molesta y le dice que este es un servicio público, cuantos de ustedes han sido llamados a hacer el servicio militar, nos pregunta. Y varios levantan la mano. El juez le dice que tome asiento.

Finalmente, después de todos estos preliminares, el magistrado nos explica cómo funciona el sistema. En este país la parte acusadora, o el fiscal acusador, es el que tiene el trabajo difícil, es el que tienen que probarle al jurado su caso y más allá de toda “duda razonable” de que el acusado es realmente culpable. En otros países ocurre todo lo contrario, donde es el acusado el que tiene todo el peso de las pruebas y necesita demostrar que es inocente. Aquí, si el fiscal acusador acusa de A, B o C, el jurado lo tiene que encontrar culpable -al acusado- “más allá de toda duda razonable”, culpable de A, B y C. Si prueba solo A y B y falla en probar C, el tipo es inocente, así de simple. Se necesita unanimidad.

¿Entienden las reglas?, nos pregunta el juez. Uno de los posibles jurados arruga el rostro y no se muestra convencido. Fue ahí cuando el juez nos repite que no nos está preguntando si las reglas nos gustaban, simplemente les pregunto, nos dijo, si las entienden y si están dispuestos a respetarlas y a seguirlas. Así es, le respondemos todos. Y el tipo que antes arrugaba el rostro se quedó serio y asintió. Todos estos preliminares son importantes para que el jurado entienda como se administra la justicia, y para que los respectivos abogados puedan descartar a algunos jurados que pueden ser percibidos como poco favorables a su causa.

De nuestro grupo finalmente eligen a las doce personas que conforman el jurado. Entre ellos me tocó a mí, junto a la vecina que antes celebraba chistes, pero que ya no se reía. Los que no fueron escogidos son invitados a quedarse porque todavía el proceso de selección no ha terminado. El juez los puede llamar si uno de nosotros es retirado a petición de uno de los abogados.

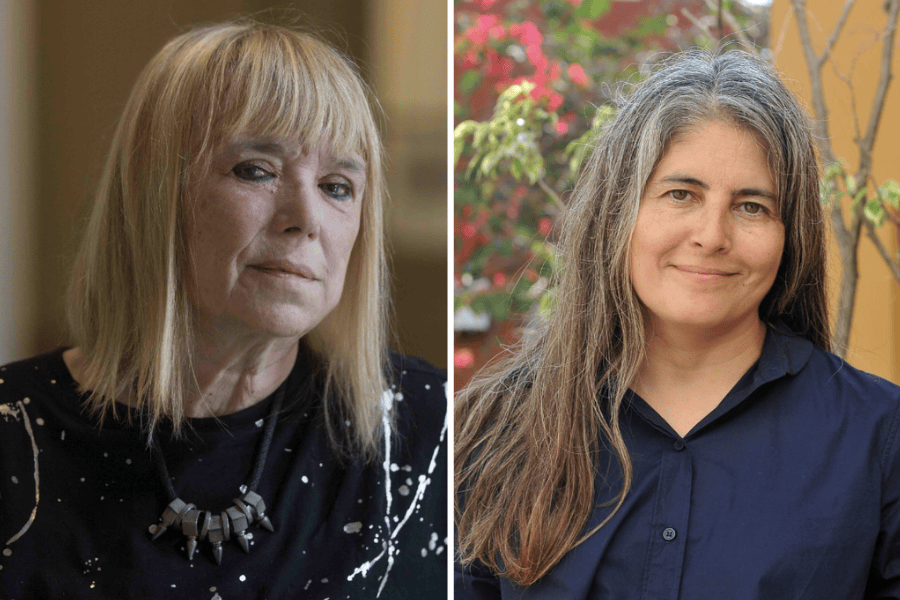

Uno por uno nos presentamos y damos a conocer nuestra profesión y en que trabaja nuestra esposa o esposo (solo si están casados o casadas). A Pilar, semanas antes, un fiscal acusador la descartó sin explicaciones. Ella poco antes se había presentado como PhD en química, algo poco común, y al poco rato y sin explicaciones fue dispensada por el fiscal acusador. Probablemente este la percibió como peligrosa, potencialmente dura y difícil de convencer. Por eso intuí que los abogados prefieren a los jurados más “normales”, gente con menos educación que es percibida como maleable, más fácil de moldear hacia una u otra dirección.

Por eso, cuando el juez me preguntó sobre mi profesión, no mentí, y le confesé que era científico, y que mi señora también era científica. Noté que pese a todos mis cuidados, mi respuesta despertó luces de alarma en el abogado acusador que tomaba notas febrilmente y se ajustaba los lentes. A lo mejor como “científico”, también fui percibido como una persona demasiado crítica frente a las evidencias que él iba a presentar, levantando así la barra de lo que se considera “duda razonable”. Como le respondí de manera demasiado general al juez -no le quise “confesar” mi doctorado en química-, me preguntó en qué área de la ciencia trabajaba. La química, le contesté, soy químico. Estoy seguro que eso tampoco aterrizó bien en el fiscal acusador porque seguía tomando notas febrilmente.

Para ubicarse mejor, el juez entonces nos pregunta si alguien ha sido acusado o condenado de algún crimen. Una señora joven, afroamericana como de treinta años sentada a mi lado, levanta la mano y cuenta que no la han condenado de ningún crimen, pero que la acaban de violar. La acaban de violar hace pocas semanas, le cuenta al juez, y le dice que piensa ir a terapia. El juez le pregunta si eso que ha sufrido, esa violación, la imposibilita o la hace tener sentimientos negativos contra La Corte, o contra el policía (que todavía parece un tranquilo verdulero), y ella le dice que no, que será perfectamente imparcial. El juez entonces le dice que se quede. Otro jurado, el número 9, le dice al juez que él había sido condenado por un asalto a mano armada, y que ya había cumplido su condena. Nuevamente el juez le consulta sobre su imparcialidad. Que sí le responde el tipo, que será imparcial.

Y ahora le llega el turno a los abogados. El fiscal acusador nos presenta un caso hipotético para asegurarse de que entendemos bien el concepto de “duda razonable”. Imagínense, nos dice, que ustedes están en un estacionamiento y ven a dos niños que corren con los brazos abiertos, estirados y sonrientes, para chocar de frente, uno contra el otro. ¿Hubo mala intención en eso?, nos pregunta. No, le dice un jurado, todo indica, que iban felices a encontrarse. Es casi seguro, “más allá de toda duda razonable”, de que no hubo mala intención. Y si ahora, pregunta el abogado, ya no van riéndose al encuentro, y sobre todo uno de ellos muestra claramente una mueca de rabia en el rostro, ¿hay mala intención en ese individuo? Probablemente sí, le contesta otro. “Más allá de toda duda razonable”, uno de esos individuos tenía malas intenciones, repitió.

Y fue aquí, para tentar suerte y confirmar mis sospechas, fue ahí cuando largué una pregunta que el fiscal no me contestó. Y en el primer caso, le pregunté, ¿cuán seguro, está usted, de que se están riendo? El fiscal me miró con una sonrisa y no me dijo nada. Estaba claro que me había registrado como jurado problemático, uno que constantemente le buscará “las cinco patas al gato” haciendo su trabajo más difícil. Si mi teoría sobre un jurado emocional y dócil, tiene fundamento, mi suerte estaba echada, el requeriría mi reemplazo.

Después le tocó el turno al abogado defensor. Él se esforzó por hacernos entender que todo el peso de la prueba caía en la parte acusadora. Espero que ustedes lo entiendan, nos dijo, pero nosotros, como defensa, podemos perfectamente no hacer nada, ni siquiera defendernos, para dejarle todo el peso de la prueba a la parte acusadora. ¿Entienden eso y lo aceptan?, nos preguntó. Otro jurado, un hombre ya retirado, le dijo que no le gustaba la idea, pero que bueno, la aceptaba. Y el abogado entonces insistió preguntando si castigarían a su cliente si él decide incluso no declarar, no decir una palabra. Otro jurado contestó diciendo que eso sí le molestaba. Entiendo que eso le puede molestar, le dijo entonces el abogado, pero le pregunto si usted acepta esa regla y por lo tanto no considerará esa inacción nuestra como un motivo válido que pueda influenciar su decisión sobre mi cliente. Y a regañadientes el jurado lo aceptó.

Al final, sorpresivamente, cuando ya creíamos que estábamos preparados para conocer los detalles del juicio y ponernos a trabajar, el abogado acusador me descartó sin explicaciones y terminantemente. Pidió que me retirara junto al jurado 9, que había sido condenado en un juicio previo. Al escuchar mi número -jurado número 8-, me levanté sorprendido de mi asiento, aunque no me debería haber sorprendido (eso confirmaba lo que veníamos diciendo) y miro al juez, al acusado, y salgo de la sala torpemente mientras el fiscal acusador escribe una nota rápida sentado en su escritorio.

Me siento desolado, sorprendido, triste… sin embargo, ¿no era justamente esto lo que realmente buscaba? Nos subimos con el 9 al ascensor. No le pregunto nada del robo, nada de su vida o de su juicio; pero pese a que no intercambiamos una sola palabra, ni un solo saludo, me empecé a sentir acompañado por el 9, silenciosamente acompañado a medida que el ascensor descendía hacia la calle. Salimos afuera y tampoco nos despedimos, simplemente nos volvimos a mirar, levantamos los hombros y salimos hacia la ventisca de Detroit. Afuera, el ruido de la ciudad era grande y el sol se colaba parpadeando por entre las nubes y los edificios altos de una ciudad que sufre, que está en quiebra, pero que trata de levantarse del polvo, el desempleo y la miseria: Detroit.